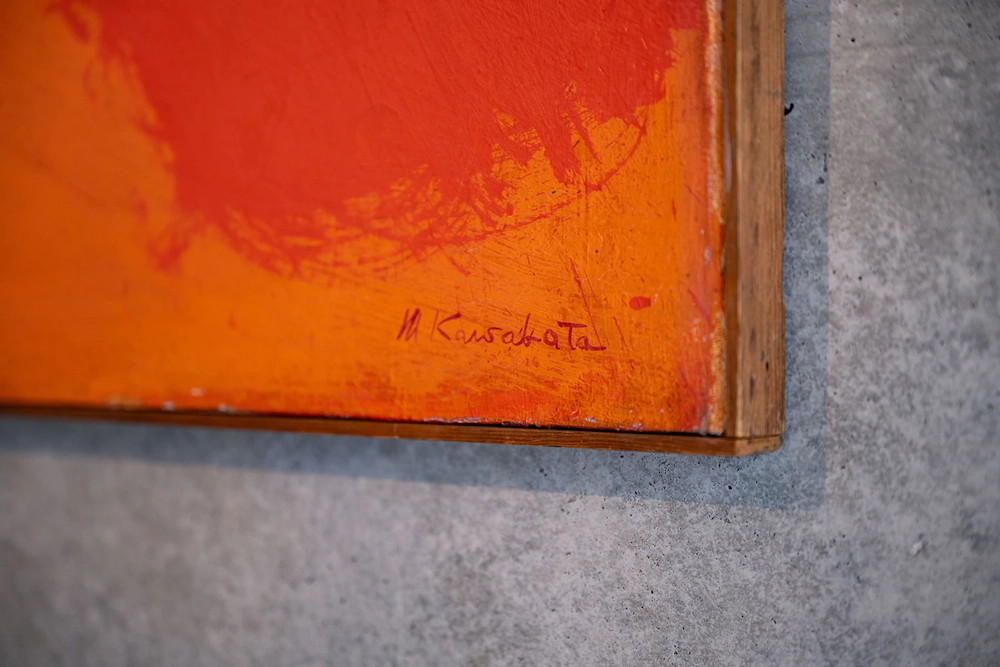

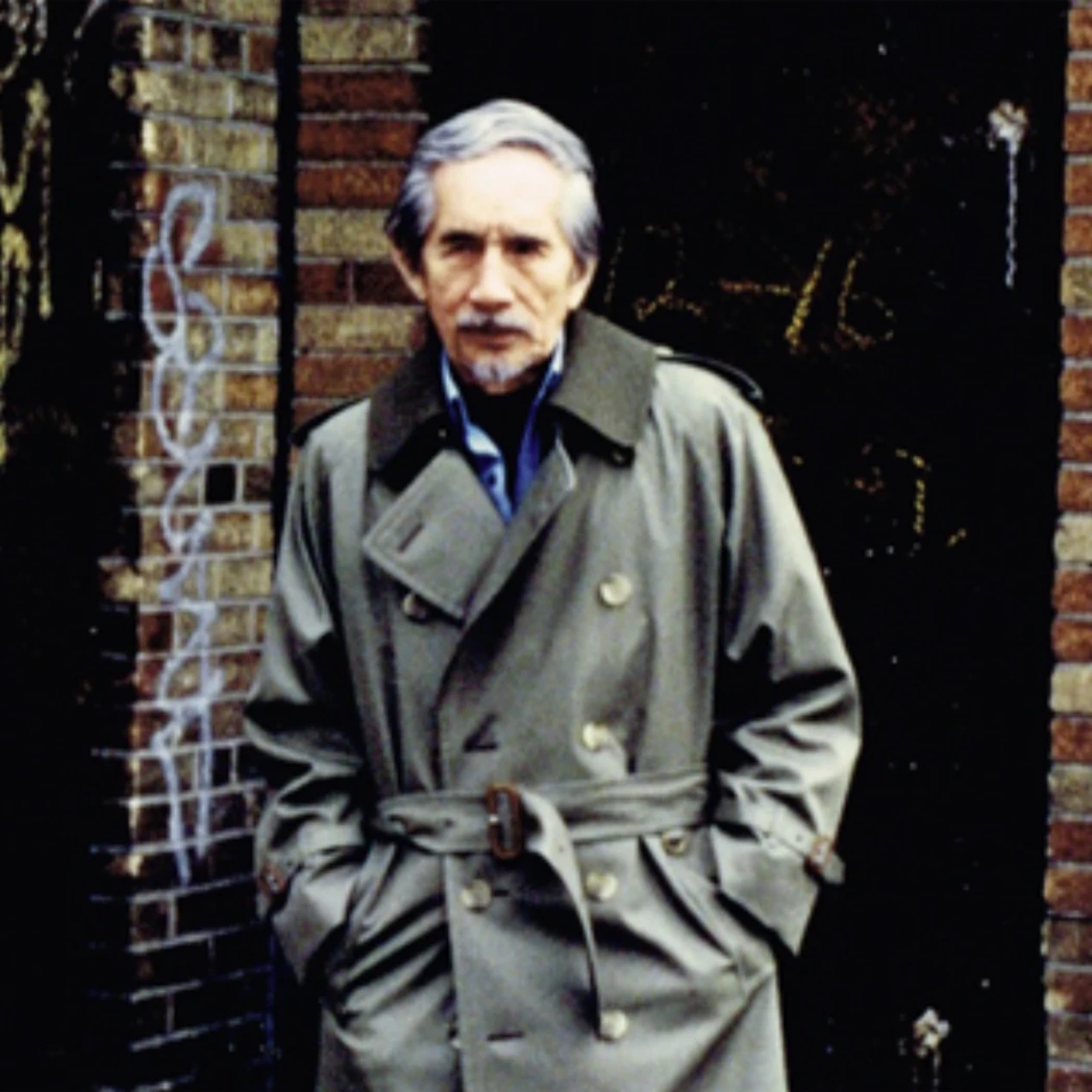

このたび、ICHION CONTEMPORARYでは、日本人として抽象表現主義最盛期のニューヨークで活動を展開し、東西の美術の交差点に立ちながら独自の造形世界を築いた川端実(1911–2001)の展覧会を開催いたします。川端は東京に生まれ、東京美術学校で藤島武二に師事して油彩を学びました。1939年に渡仏しましたが、戦乱の中でニューヨークへ移動し、1941年に帰国を余儀なくされます。激動の時代を背景に始まったその歩みは、のちに国際的な舞台で展開される作品に深い緊張感と独自性を刻み込みました。

戦後の日本美術は復興と同時に新しい表現の模索が進みました。川端は具象から離れ、色彩と形態の関係を根本から問い直しました。1953年には吉原治良らと日本アブストラクト・アート・クラブを設立し、1956年にはミシェル・タピエ企画の「世界・今日の美術展」に出品するなど、前衛美術の重要な担い手として注目を集めました。こうした活動は、戦後日本における抽象絵画の発展を示すものであり、国際的潮流との接点を生み出すものでした。

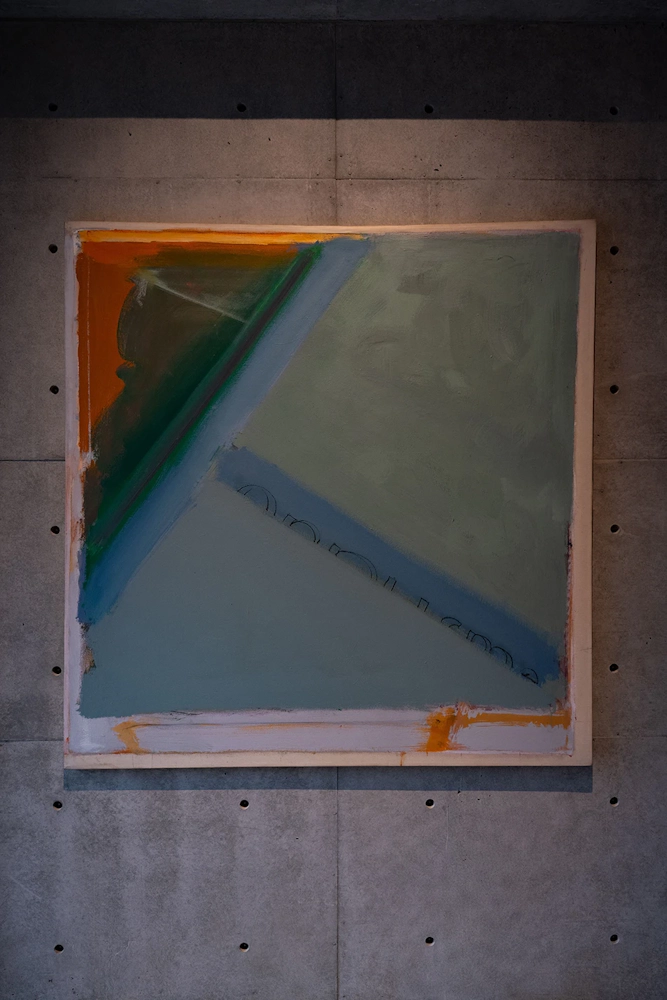

1958年に再渡米した川端は、抽象表現主義が隆盛するニューヨークに拠点を置きました。ジャクソン・ポロックらを世に送り出したベティ・パーソンズ画廊と契約し、グッゲンハイム国際展での受賞を通じて国際的評価を確立します。アメリカ的なスケールや物質性を吸収しながら、日本的な筆致や余白の感覚を融合させた作品は、東西の感性が交錯する独自の表現領域を切り拓きました。

本展では、1950年代後半の紙作品に見られるストロークの実験、大画面における構成的探究、1970年代以降に追求された色彩と形態の統合、そして1980年代以降の洗練された造形言語へと至る流れを一望します。これらの作品群は、常に「色とかたちの間」に潜む可能性を探り続けた画家の姿を示しています。川端の表現は、理知的な分析を超えて感覚と直観に訴えかけ、今なお新たな視覚体験をもたらします。戦乱を生き抜き、国際的舞台で独自の言語を形成した戦後日本を代表する画家、川端実。本展を通じて、その画業の意義を改めて見出していただければ幸いです。

- Open:

11:00 - 18:00 最終入場17:30

- Close:

Sun.Mon.Holiday

- Admission:

Free

- Artists:

川端実

※10名様以上でのご来場を予定されている場合は、必ず事前にお電話またはメールにてご予約をお願いいたします。ご予約のない場合は、当日のご入場をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、団体でご来場のお客様には、展覧会運営・アーティスト支援・施設維持のため、お一人様あたり1,000円のご寄付をお願いしております(中学生以上が対象、小学生以下は任意)。ご寄付いただいた方には、オリジナルトートバッグを進呈いたします。

川端実

主な収蔵先:

アーティゾン美術館、板橋区立美術館、和光ホール美術館、大原美術館、神奈川県立近代美術館、京都国立近代美術館、岐阜県美術館、呉市立美術館、国立国際美術館、サクラアートミュージアム、高松市美術館、多摩美術大学美術館、千葉市美術館、東京藝術大学大学美術館、東京国立近代美術館、東京都現代美術館、横須賀美術館、横浜美術館、アルブライト・ノックス美術館、サンパウロ近代美術館、ウェズリアン大学エルダーギャラリー、エヴァソン美術館、ソロモン・R・グッゲンハイム美術館、ニューアーク美術館

簡歷

- 1911

- 東京・小石川に生まれる。父は日本画家川端茂章。円山派の川端玉章は祖父にあたる。

- 1934

- 東京美術学校油画学科を卒業。

- 1939

- フランス、イタリア、ニューヨークに滞在。

- 1942

- 滞欧作個展(銀座三越)。佐分賞受賞。

- 1950

- 多摩美術大学教授となる。

- 1951

- 個展(銀座資生堂)。第3回アンデパンダン展(東京都美術館)、第1回サンパウロ・ビエンナーレに出品。

- 1953

- 吉原治良、村井正誠、山口長男らと日本アブストラクト・アート・クラブを結成。メンバーとなる。

- 1955

- 第18回国際水彩画ビエンナーレ(ブルックリン美術館)に岡本太郎、村井正誠、桂ユキ、草間彌生らと出品。

- 1956

- 個展(銀座松屋)。世界・今日の美術展(日本橋高島屋)に出展。

- 1958

- 個展(銀座松屋)。渡米。第2 回グッゲンハイム国際展にて個人表彰名誉賞受賞。 ピッツバーグ国際現代絵画彫刻展に出品。

- 1959

- 第5回サンパウロ・ビエンナーレにて受賞。第11回プレミオ・リソーネ国際美術展(ミラノ)にて名誉賞受賞。ニューヨーク・ニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチの絵画部教授となる。

- 1960

- 個展(NY、ベティ・パーソンズ画廊/~ 81’開催11回)グッゲンハイム国際展に出品。日本人の抽象画家展(ワシントン・グレスギャラリー)に岡田謙三、桂ユキ、草間彌生、山口長男、オノサト・トシノブと共に出品。

- 1961

- 個展(ミラノ、アポリネール画廊)。第12回プレミオ・リソーネ国際美術展、カーネギー国際展、グッゲンハイム国際展に出品。

- 1962

- 4人のアメリカの画家たち展(ロンドン、モルトン画廊)、現代絵画展(エール大学附属美術館)、ベニス・ビエンナーレ展、グッゲンハイム国際展などに出品。

- 1963

- 個展(銀座、東京画廊)。第7回日本国際美術展にてブリヂストン美術館賞受賞。美術の新しい実験展(デ・コルドバ美術館)、レビュー・オブ・ザ・シーズン展、グッゲンハイム国際展、コロラド大学美術展などに出品。

- 1965

- 近代日本洋画の150 年展(神奈川県立近代美術館)、国際展(ローザンヌ・ギャラリーパイロット)、コロラド大学美術展に出品。

- 1969

- 現代絵画・彫刻展(ロードアイランド、ブリストル美術館)、フィリップ・コレクション展に出品。

- 1973

- アメリカの日本作家展(京都国立近代美術館、東京国立近代美術館)、戦後日本美術の展開-抽象表現の(東京国立近代美術館)に出品。

- 1974

- 個展(NY、エヴァーソン美術館)が開催され、1972-73年の作品17点を展観する。

- 1975

- 個展(神奈川県立近代美術館)が開催され、作品80点、デッサン59点を展観する。

- 1978

- 個展(東京画廊)。

- 1983

- 個展(銀座、東京画廊)。個展(NYジャックティルトン画廊/~ 94’ 開催6回)。グループ展(ロンドン、アンリ・ジュダ画廊)。

- 1992

- 「在米35年 孤高の軌跡 川端実」展(京都国立近代美術館、大原美術館)が開催される。

- 1997

- 個展(銀座、東京画廊)。

- 2001

- 6月29日逝去。

- 2009

- 目黒区碑文谷にギャラリーMが開廊。

- 2011

- 生誕100年川端実展 東京―ニューヨーク(横須賀美術館)が開催される。

- 2019

- 川端実:The 1950s-70s / Colorfield+Brushwork(大塚美術、アートフェア東京2019)

- 2020

- 川端実:Form Fullness - 在ニューヨーク35 年の仕事から(大塚美術、渋谷ヒカリエ8/)