川上愛理

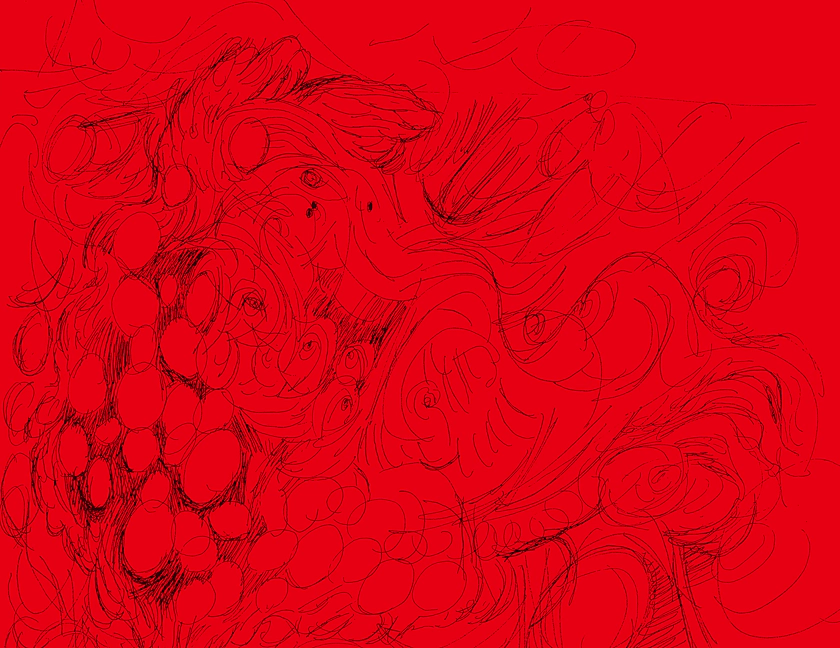

對我而言,繪畫是一扇「窗」,既連結著此岸的世界與畫布彼端的世界,同時也將兩者區隔開來。作畫並非重現那些被囚禁於語言牢籠中的表象,而是一種為了與尚未被命名的感覺相遇的行為;是一種為了迎接那些自繪畫世界深處凝視著此岸的來訪者,或是與那個世界本身相遇的行為。這正是一種承擔「難以言之物」的身體勞動,同時也是一次試圖接納̶̶活著本身即是一口未知之泉̶̶的實踐。在傾聽逐漸浮現的形象、色彩與氣息之際,我作為「繪畫之聲的侍從」將其描繪出來,並為存在於窗之彼端、無名的事物賦予詩意。作為這些存在的管理者(Caretaker)而進行繪畫創作,是在這個世界中唯一被賦予於我的神聖勞動。